富联娱乐主管-此朝政治上形成两派,为此三大疑案争吵五十年,皇帝:朕正忙着呢

此朝政治上形成两派,为此三大疑案争吵五十年,皇帝:朕正忙着呢

发布日期:2025-04-13 05:03 点击次数:150

东林党是明朝末年以江南士大夫为主的官僚政治集团,东林党之争是明朝末年历史上的一个特征。

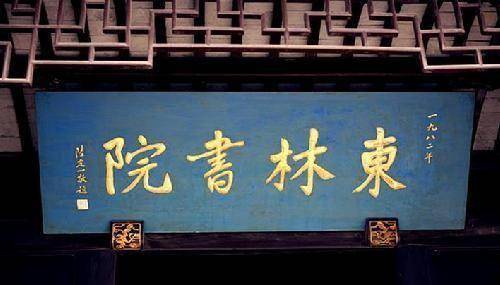

明朝的东林党的形成大致是这样:在江苏无锡有个书院叫东林书院,这是一所学校。当时有两个政府官员,叫顾宪成和顾允成,两兄弟在北京做官的时侯,由于他们的政治见解与当时的当权人物相抵触,便辞官不做,回家后在东林书院讲学。他们很有学问,在地方上声望很高,为人也正派。如此,和他们意气相投的人跟他们的来往便越来越多了。不但在地方上,就是在北京,有一些官员跟他们的来往也比较多。他们以讲学为名,发表一些议论朝政的意见。这样,从万历二十二年(1594年)开始,一直到明朝推,前后五十年间,在明朝政治上形成了一批所谓东林党人和另外一批反对东林党的非东林党人。非东林党人后来形成齐(山东)、楚(潮北)、渐(浙江)三派,与东林党争论不休。

这五十年间,在几件大事情上都有争论。你主张这样,他反对;他主张那样,你反对。党争中最早的一个问题,就是所谓“京察”问题。“京察”这两个字大家都认识,但是不好懂。这是古代历史上的一种制度,就是政府的官员经过一定的时期要考核,相当于现在的考勤考绩。主持考勤考绩的是吏部尚书、吏部待郎,他们主管文官的登记、资格审查、成绩考核及任免、升降、转调、俸给、奖恤等事。当时考取进士以后,有一部分进士就被安排做科道官。科道官都是监察官,当时叫作“言官”。他们本身没有什么工作,只是监察别人的工作,提出赞成的或者反对的意见。他们的任务就是说活,所以叫“言官”。每次“京察”,吏部提出某些人称职,某些人不称职。1594年举行“京察”的时候,就发生了争论,这一部分人说这些人好,那一部分人说不好。

- 上一篇:没有了

- 下一篇:没有了